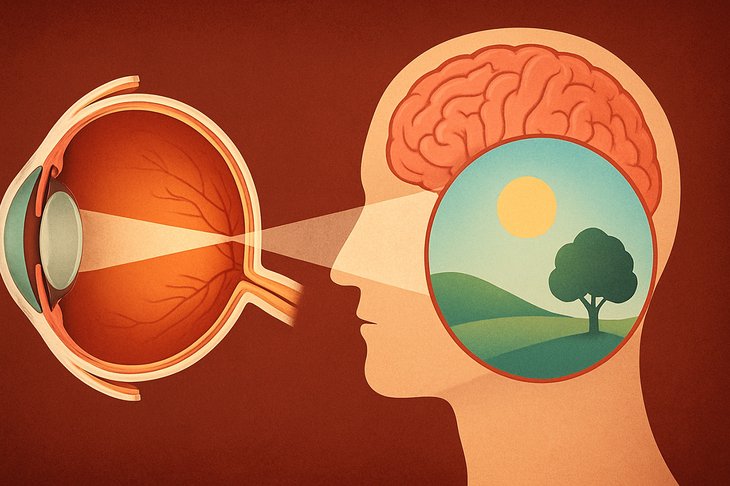

Когда мы смотрим на мир, нам кажется, что всё вокруг — полноцветное, чёткое, сплошное пространство. Однако зрение — это не пассивное получение картинки, а активный двуэтапный процесс: сначала свет оптической системой глаза создаёт «сырую проекцию», а затем мозг её обрабатывает, дорисовывает и дополняет. Глаз — удивительно сложное устройство: в нём задействовано около 126 миллионов чувствительных элементов, каждый из которых вносит свою лепту в восприятие. А это, для понимания, 16K видео!

Сложная оптическая машина: сколько и как

Количество элементов

Когда говорится о 126 миллионах элементов, имеют в виду приблизительное суммарное число фоторецепторов: палочек и колбочек на сетчатке.

- Колбочек (цветовых рецепторов) — порядка 6–7 миллионов.

- Палочек (рецепторов, чувствительных к яркости и движениям в условиях слабого освещения) — приблизительно 120 миллионов.

- Но помимо них в процессе участвуют и другие структуры: пигментные эпителиальные клетки, ганглионарные нейроны, горизонтальные и амакриновые клетки, которые взаимодействуют и модулируют сигналы.

Как формируется первичная «картинка»

- Свет проходит через роговицу, затем через водянистую влагу, хрусталик и стекловидное тело.

- Хрусталик, изменяя форму (аккомодация), фокусирует световые лучи на сетчатке.

- На сетчатке свет стимулирует фоторецепторы, которые преобразуют фотоны в электрические сигналы.

- Начинается первичная обработка: горизонтальные, биполярные, амакриновые и ганглионарные клетки передают, усиливают или подавляют сигналы, фильтруют шум.

- Ганглионарные нейроны формируют зрительный нерв и отправляют сигнал в мозг (в зрительную кору, в другие зоны ассоциации).

Но в этой первичной «снимке» уже присутствуют искажения: погрешности фокусировки, шум, световые аберрации, неравномерность распределения фоторецепторов и затемнение за «слепой пятнами» (там, где выходят волокна зрительного нерва).

Что видим — и что «дописано» нашим мозгом

Наше восприятие — это не объективная фотография окружающего мира, а конструкция, созданная в мозгу на основе ограниченного и фрагментарного сигнала.

Интерпретация и дорисовка

- В случаях недостаточной информации (например, на периферии) мозг «догадывается» и подставляет детали, основываясь на предыдущем опыте, контекстах, ожиданиях.

- Похожий эффект проявляется в зрительном заполнении (fill-in): если часть сетчатки не получает данных (например, в «слепой зоне»), мозг заполняет её, используя окружающие текстуры и цвета.

- Иллюзии Давида Лежена, картины, где фон «дописан» нашим восприятием — прямое доказательство того, как мозг активно вмешивается в создание целой картины.

Периферическое зрение: роль и ограничения

Периферия (края поля зрения) воспринимает мир менее детально:

- Плотность фоторецепторов (особенно колбочек) значительно ниже, чем в центральной зоне (центральная ямка, макула).

- Цветовое восприятие и разрешающая способность ослабевают.

- Однако периферические рецепторы чувствительны к движению, изменениям яркости, дают «контур» мира — границы, силуэты, объекты вне фокуса.

- Чтобы «не терять» информацию, мозг автоматически подвязывает данные с периферии в целое восприятие, дорисовывает детали, сглаживает переходы.

Почему мы не видим «включения-выключения»

Если мозг активно дописывает, то почему мы не ощущаем, что часть картины выдумана?

- Непрерывность обработки. Мозг обрабатывает зрительную информацию непрерывно и быстро — сотни миллионов операций в секунду. Изменения, дорисовки и корректировки интегрируются так плавно, что мы этого не замечаем.

- Сенсорная компенсация. Когда часть данных временно теряется (например, моргание, тень ресниц), мозг компенсирует, «подставляя» кадр, очень похожий на предыдущий.

- Совпадение с ожиданиями. Дорисованные элементы часто соответствуют тому, что мы предполагаем увидеть (на основе опыта, контекста). Несоответствия сглаживаются или игнорируются.

- Обратная связь и коррекции. Наш взгляд постоянно двигается (саккады). При каждом новом фокусе мозг «подтягивает» данные, корректируя возможные ошибки предыдущих дорисовок.

Парадокс поля зрения и разрешение

Разрешение «фокального зрения»

В центре поля зрения — центральная ямка (fovea) — разрешающая способность максимальна. Там много колбочек, и мозг получает наибольшее разрешение, яркость и цветовую информацию.

Поле зрения

Общее поле зрения одного глаза — порядка 150–160 градусов по горизонтали, но детальное видение занимает лишь несколько градусов вокруг центра.

За пределами центральной зоны детали сливаются, но мозг всё равно «рисует» их целостно, чтобы не получалось эффекта «дырки» вокруг центра.

Примеры проявлений «дописки» в повседневной жизни

- Слепые зоны. Каждый глаз имеет «слепое пятно» там, где выходит зрительный нерв. Но мы обычно никогда его не замечаем: мозг заполняет этот участок окружающим фоном.

- Моргание. На доли секунды зрения «исчезает», но мы не замечаем этого — мозг удерживает «картинку» и плавно возвращает её.

- Иллюзии и маскировка. В некоторых изображениях фон и передний план «сливаются», и мозг автоматически решает, какое завершение формы подходит.

- Плохая видимость в тумане. Когда деталей мало, мозг усиливает контрасты, дорисовывает контуры. Это может приводить к иллюзиям (кажется, что впереди человек, когда там дерево).

Значение понимания зрительного процесса

Знание о том, как глаз и мозг взаимодействуют, имеет важные практические применения:

- В офтальмологии — лечение заболеваний, корректировка аберраций.

- В дизайне и визуальной коммуникации — с учётом того, как мы воспринимаем детали, движение, контраст.

- В виртуальной и дополненной реальности — оптимизация отображения, чтобы не перегружать мозг «лишними» деталями, но создать реалистичное восприятие.

- В психологии восприятия — понимание иллюзий, ошибок восприятия, визуальных ловушек.

Итак, глаз — это не просто «картинка на сетчатке». Это сложнейшая оптическая и нейронная машина, в которой порядка 126 млн элементов играют свою роль: они создают первичную проекцию, а дальше мозг её развёртывает, дополняет, интерпретирует. Именно поэтому мы видим цельный, непрерывный и детализированный мир, а не набор точек и пятен. Наше зрение — это результат сотрудничества между физикой света, структурой глаза и мощной работой мозга, который делает нас свидетелями удивительной визуальной реальности.

Еще нет комментариев, вы будете первыми

Новый комментарий